※ 本文獲刊載於《PAR表演藝術雜誌》官網限定報導 2023/04/20 官網連結

2024年3月1日

基根-多藍《界》 創造讓音樂和舞蹈自由的世界

2023年6月1日

2023 TIFA 克莉絲朵.派特 X 強納森.楊《欽差大臣》演出節目單導聆專文

※ 本文節錄版刊載於《欽差大臣》演出節目單 2023/05/12-14 電子版連結

克莉絲朵.派特的十年舞蹈敘事演變

九年前的四月,筆者在倫敦沙德勒之井劇院看了克莉絲朵.派特改編莎翁鉅作《暴風雨》的舞蹈作品,名為《暴風雨複製版》(The Tempest Replica)。莎士比亞的作品台詞拗口、劇情曲折、角色複雜眾所周知,要演得好本來就已經很不容易了,何況派特想要用舞蹈把它跳出來!果然,倫敦各大舞評多半推崇其野心和創意,但整體卻褒貶不一。派特本身也在作品問世後,多次在公開場合承認:「用舞蹈型式來敘事是很沒有效率的。」但是派特對於舞蹈敘事的探索並沒有因此而受挫或停滯,幾年後,派特不僅獲得三座勞倫斯奧利維最佳舞蹈作品獎,更為當代舞蹈開創了一種全新的敘事模式。一切還要從頭說起。

2023年5月1日

克莉絲朵.派特《欽差大臣》 探問人性與制度

※ 本文獲刊載於《PAR表演藝術雜誌》官網限定報導 2023/04/20 官網連結

今年四月的勞倫斯.奧利維獎揭曉,加拿大編舞家克莉絲朵.派特以作品《Light of Passage》再度入圍最佳舞蹈作品獎。《Light of Passage》是一支關於戰爭、關於難民、關於人類生存矛盾與人性的舞蹈作品,是由2018年的短作品《Flight Pattern》衍生而出的,然而,《Flight Pattern》已經擊敗其他佳作而獲得過當年的最佳舞蹈作品獎了,它的衍生作品還可以再得一次獎嗎?這個問題讓許多專家各執己見,但《Light of Passage》不僅肢體設計優秀、議題也切中當世,讓它入圍卻是毫無異議的。克莉絲朵.派特近十年內獲得三座最佳舞蹈作品獎及一座舞蹈特殊貢獻獎,是勞倫斯.奧利維獎的舞蹈主體項目當中獲獎最多的藝術家。

2023年3月22日

《心碎蠻荒之旅》 情感群相的蒙太奇

※ 本文獲刊載於《PAR表演藝術雜誌》官網限定報導 2023/02/22 官網連結

2022年12月11日

阿喀郎.汗《叢林奇譚》 邀你一起珍惜自然與家人

※ 本文獲刊載於《PAR表演藝術雜誌》官網線定報導 2022/11/11 文章連結

2020年3月27日

愛爾蘭編舞家基根-多藍-回家,然後說故事的人

- 1969出生於都柏林愛爾蘭都柏林,於倫敦中央芭蕾舞學校學舞。

- 1997年創立「優獸舞團」,2014年解散。

- 優獸舞團時期作品產多質精,數十支佳作當中,共獲得英國評論人協會舞蹈獎、愛爾蘭時報劇場獎、紐約貝西獎等舞蹈界至高榮譽,另有三支作品曾問鼎英國奧利維獎,兩次入圍歐洲劇場獎新劇場實境(Europe Prize New Theatrical Realities)。

- 2002年起陸續受邀為英國皇家芭蕾、英國國家芭蕾、英國國家劇院、比利時法蘭德斯皇家芭蕾、德國科隆歌劇院芭蕾、德國巴伐利亞國立歌劇院芭蕾等知名單位編舞。

- 2016年成立新舞團「舞蹈之家」。

- 英國沙德勒之井劇院特約編舞家。

一位年輕男子,穿著舊運動外套,雙眼瞪視遠方的虛無。他有憂鬱症,長年失業,與年邁母親相依的小屋又即將被政府拆遷。他一無所有,只剩一把手上的獵槍。他在絕望的時候遇到一位女孩,情不自禁,但女孩的內心早已像是一隻受詛咒的黑天鵝,藏著一段受到性侵的陰暗過去。是男子將拯救女孩?還是女孩拯救男子?還是兩人都無能為力、將一起墜入黑洞?

這不是柴可夫斯基的天鵝湖,而是麥可•基根-多藍(Michael Keegan-Dolan)於2016年推出的作品《癲鵝湖》(Swan Lake/Loch na hEala)。

2019年10月28日

一戰中的殖民兵 為誰而亡的戰士魂 阿喀郎.汗的《陌生人》

歷史是勝利者寫的,但歷史的背面,掩埋了多少當權者忽視的故事?向來不畏於顛覆既有觀點的阿喀郎.汗將帶來台灣的作品《陌生人》,即著眼於敏感的種族問題,挖掘一次大戰當中被忽略的印度殖民兵歷史。作為阿喀郎的生涯最後一支獨舞,《陌生人》以原為印度舞者的士兵為主角,以普羅米修斯神話為隱喻,重點回顧了阿喀郎的舞蹈生涯。

2019年5月23日

荷蘭舞蹈劇場NDT再度訪台 堅守舞蹈創作傳統 從不停歇的叛逆腳步

三個英文字母常常就能組合成一種具體的意義,不需要任何解釋,所有人都能理解,例如現代人於行動生活中必備的「APP」、讓服務業又愛又恨的「VIP」、以及稱霸世界半世紀的「USA」等。在舞蹈界,「NDT」三個字就是這種理所當然的存在。

2018年10月2日

訪偷窺者劇團創作者法蘭克.夏堤耶 Franck Chartier

八月,歐洲近年來最熱的一個夏天,法國里昂的氣溫超過攝氏卅度,原本就浪漫而愜意的生活步調在酷暑之下又更加緩慢了。趕在和里昂國家歌劇院開工之前,法蘭克・夏堤耶(Franck Chartier)抽空到鄉間享受家庭與親人相聚的時光,同時以這個最閒逸的狀態接受了訪問。自從2000年夏堤耶和嘉琵耶拉・卡莉佐(Gabriela Carrizo)共同成立了偷窺者劇團之後,這十八年以來不僅巡演密集,夏堤耶和卡莉佐兩人更連年獲得歐洲各大舞團和劇院的編舞邀請,包括荷蘭舞蹈劇場、巴黎喜歌劇院、瑞典哥特堡劇院等重量級單位都有兩位編舞家的創作足跡,但不管工作行程如何忙碌,夏堤耶仍然重視和親人相處的珍貴時光。

Peeping Tom 比利時偷窺者劇團

你喜歡劇場,看過各種形式的表演,特別是非敘事性的劇場作品、寫意多於寫實的作品、開放且詮釋自由度高的作品,最合你的胃口。例如,碧娜.鮑許(Pina Bausch)將一個個詼諧而又無比精確的行為,串聯起她對一座城市的印象;又例如,帕派約安努(Dimitris Papaioannou)不斷將肢體和空間裁切,又任意地接續和創造視覺幻覺。你不需要編舞家直白地告訴你,他的作品想要談論什麼,你喜歡自己去理出一個脈絡。

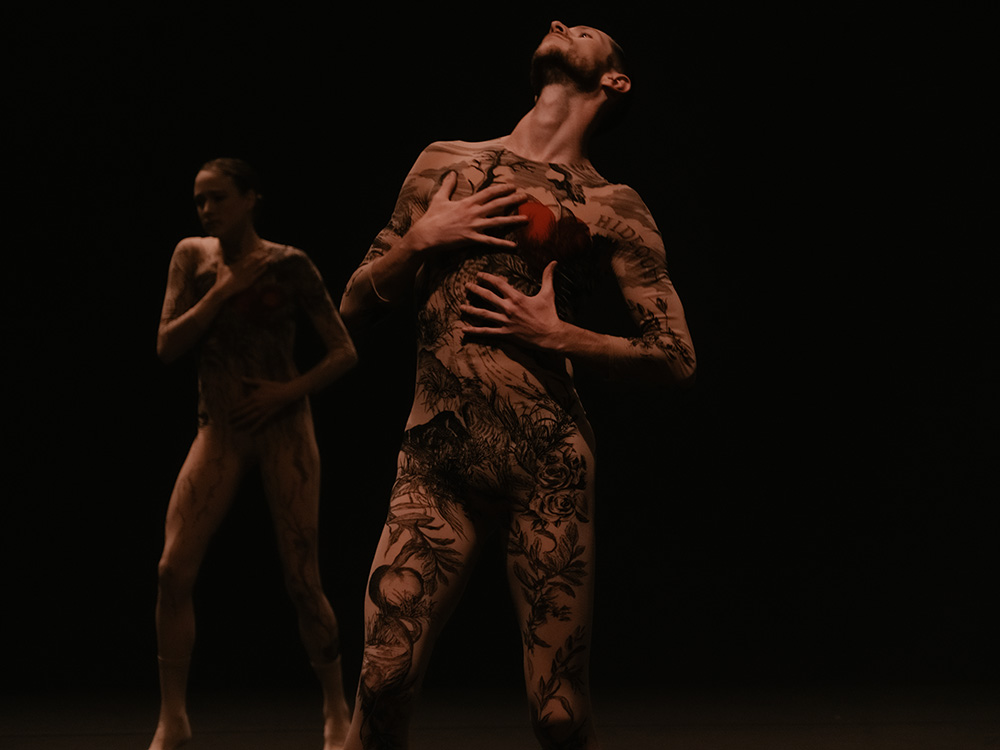

侯非胥.謝克特《無盡的終章》

舞蹈作品往往不習慣處理社會政治或道德哲學性的大議題,編舞者對於自我的思考和情感描述常是創作時優先訴諸的題材,侯非胥.謝克特(Hofesh Shechter)或許就是當代舞壇中的異數,既有誠實且強烈的自我意識,又從不迴避世界當下的大議題。

2018年2月17日

克莉絲朵.派特 + 強納森.楊《愛與痛的練習曲》

用德文來描述英文當中找不到適當單字的事物,在劇場世界並不是新鮮事,音樂劇迷們熟悉的 Schadenfreude (幸災樂禍) 就是一例。Betroffenheit 意為一種巨大、震懾、受挫、驚愕、創傷而迷惑的狀態,雖然在英文中沒有精確的映射單字,它卻能精確地—但仍帶有一絲特別的外文神秘感—表述《愛與痛的練習曲》這支由加拿大編舞家克莉絲朵‧派特和劇作家強納森楊共同編創的震撼作品。

2017年10月20日

英國身障舞蹈家克萊兒.康寧漢《給我一個活下去的理由》

- 1977年生於蘇格蘭基爾馬諾克鎮。

- 從小骨質疏鬆,並患有多發性關節攣縮症,14歲時由於腳踏車意外而開始依靠手杖行動。

- 曾在音樂劇團Sounds of Progress中擔任聲樂表演者,以及在Blue Eyed Soul舞團中擔任空中特技舞者。

- 遇到美國編舞家Jess Curtis之後,開始以自身獨特的身體語彙來述說自己的作品。

- 曾入選英國2010年50位最受矚目女性藝術家;2015年倫敦南岸藝術中心世界女性劇場節駐村藝術家。

2017年9月21日

巴西編舞家黛博拉.寇克《VERO》

- 1960年生於巴西的里約熱內盧,是第一代卡里奧卡(註1),父親是小提琴家、指揮家、與音樂老師。彈鋼琴與打排球是寇克童年的主要色彩。

- 16歲的寇克才開始下定決心跳舞,除了芭蕾以外,更涉獵爵士舞與踢踏舞,但上了大學又選擇主修心理學,因為父母擔心舞蹈無法養活寇克。

- 24歲時遇到巴西知名電影女星蒂娜・斯菲特 (Dina Sfat),讓寇克開始了以電影或戲劇的動作指導(註2)身分投入舞蹈編創的生涯。巴西業界的動作指導一職即是此時期由寇克所開創。

- 33歲(1993年)時寇克和幾位學生共同編創了作品Vulcão,於舞蹈新人展演會上發表並大受好評,寇克順勢成立了舞團,並和里約市立劇院敲定隔年公演檔期。黛博拉寇克舞團從此風舉雲搖。

- 2001年以作品Mix獲得英國勞倫斯奧利維獎的舞蹈成就獎,成為該獎成立以來首位獲獎的巴西劇場人。

- 2004年成立舞蹈學校 Centro de Movimento Deborah Colker。

- 2006年史無前例地受國際足總FIFA邀請合作,為該年的德國世足賽創作舞蹈作品Maracanã,後成為寇克舞團的定目作品Dínamo。

- 2009年成為首位受邀幫太陽馬戲團創作作品的女性編舞家。

- 2016年受邀為里約奧運開幕式編創。

- 愛狗。早期在兒童電視台擔任動作指導時,曾幫狗角色設計動作。曾讓自己的愛犬在作品當中獻聲演出。2017最新作品名為Cão Sem Plumas,意為「沒有羽毛的狗」,七月於里約首演。

2017年1月8日

荷蘭舞蹈劇場《激膚》X《揮別》X《停格》

|

| 近梵谷博物館的阿姆斯特丹市立劇院 Stadsschouwburg Amsterdam 傍晚演出前的熙來攘往 |

2016年11月15日

表演藝術的群眾募資

|

| thecrowdfundingcenter.com |

「群眾募資」(Crowdfunding)是指社會大眾透過小額資金的贊助,發揮群體集結的力量,共同支持個人或組織使其目標或專案得以執行完成。其實早在十九世紀的歐洲,這樣的概念在戲劇界就已經藉由預售票制度的發展而有所體現,差別只是在於集資對象仍侷限於特定的社經階層和群體而已。將近二十年前,英國搖滾樂團Marillion缺乏赴海外演出的經費,於是在美國的樂迷們就自發性地透過網路發起集資,並成功募集了樂團在美國巡迴演出的所有經費,成為現代群眾募資模式的濫觴 [1]。二十年後的今天,專業的群眾募資網站成為科技業的新寵,群眾募資模式更已在創新科技和設計商品等領域當中成為熱門的募款、創業、甚至行銷手法,而在戲劇產業蓬勃發展的英國,表演藝術類自2014年以來亦累積了超過五千件的專案數量與超過一千四百萬英鎊的金額 [2]。